Donald Trump está de volta.

Sim, a laranja neofascista que incendiou as estruturas da “democracia” estadunidense, tentou escancaradamente fraudar o resultado do pleito de 2020, lançou mentiras que levaram 38% da população norte-americana a desconfiarem da lisura de tal processo eleitoral, coordenou uma tentativa de insurreição que invadiu e depredou o Capitólio (e que culminou em cinco mortos, vale lembrar) e foi condenada na Justiça por falsificar documentos a fim de comprar o silêncio de uma atriz pornô será o 47º presidente dos Estados Unidos. Teremos que aguentar essa criatura saída de um episódio de South Park fazendo parte do dia a dia por mais quatro anos.

A bem da verdade, não se pode dizer que o resultado, dessa vez, seja uma surpresa. É sabido que Trump tem um histórico de ser continuamente subestimado pelas pesquisas de intenção de voto. Nas duas candidaturas anteriores, ele aparecia pontuando consideravelmente atrás de seus oponentes. Em 2016, surpreendeu ao derrotar Hillary Clinton. Em 2020, surpreendeu ao perder para Joe Biden por uma margem assombrosamente menor (nos estados-pêndulo) do que se esperava. Em 2024, contudo, foi a primeira vez que o republicano entrou na corrida sem ser o azarão. Há mais de um ano se sabia que Biden, dessa vez, não teria força para repetir a vitória de quatro anos antes. As coisas mudaram, mas os agregadores de pesquisas indicavam, desde a entrada de Kamala Harris, que seria uma corrida acirrada.

Não foi. Trump avançou em recortes da população tradicionalmente inclinados aos democratas. Reduziu a diferença nos estados que já perderia de qualquer jeito. Realizou uma façanha que nem em 2016 havia conseguido: ganhar no voto popular, com uma vantagem de (ainda apurando) mais de 2 milhões de eleitores. Com isso, Kamala se tornou a primeira democrata a perder no voto popular desde John Kerry, há 20 anos. Já no Colégio Eleitoral, Trump ampliou o mapa que o elegeu oito anos antes. Recuperou os estados que perdeu em 2020 (Winsconsin, Michigan, Pensilvânia, Arizona e Geórgia) e, de quebra, ainda abocanhou Nevada, que nem em 2016 tinha levado. Não há como negar: foi uma vitória espetacular!

O que vem por aí, não sei. A experiência de já ter visto uma primeira gestão do laranjão me impede de esperar qualquer diagnóstico positivo. O instinto me leva a querer dizer: “que se danem os norte-americanos; eles que se lasquem com a burrada que fizeram”. O bom senso, no entanto, me freia. Não posso me dar ao luxo de torcer pelo pior sabendo que, por ocupar o posto de um dos homens mais poderosos do mundo, as consequências do retorno de Trump não devem se restringir apenas à terra do tio Sam. Para a pauta ambiental, em especial, é uma derrota fragorosa que, acredito, só acelerará o estrago já avançado das mudanças climáticas.

Ah, sim: e o Partido Republicano teve votação expressiva, ainda, nas eleições para o Congresso. Continuará com controle do Senado e, pelo jeito, terá maioria também na Câmara de Representantes. A base trumpista, ao que tudo indica, nadará de braçada. Se somarmos isso à atual conjuntura da Suprema Corte, conservadora até o último fio de cabelo, concluímos que Trump não terá quaisquer dificuldades em governar e aprovar o que bem entender.

Mas o objetivo desse texto nem é conjecturar sobre nada – afinal, não fui agraciado com o dom da futurologia. Na verdade, meu interesse aqui é muito mais refletir sobre os porquês que trouxeram Trump de volta.

Até porque, sendo sincero, a coisa que mais me surpreendeu no resultado da eleição foi… a minha própria reação a ela. Em vez de horror ou pânico (que eu esperava sentir), o que mais tomou conta de mim, após a vitória de Trump, foi… um puro cansaço. Em particular, entrar nas redes sociais e me deparar com variações da frase “Eu não consigo entender como Trump foi eleito” é algo que, em bom português, me encheu o saco e me fez sentir o efeito de um looping temporal. Escutei as mesmas palavras infindáveis vezes – e com diferentes exemplos – ao longo dos últimos oito anos. É como se tivéssemos voltado no tempo sem qualquer perspectiva de sairmos do lugar.

Ora, para começar a tentar resolver um problema, é preciso compreendê-lo primeiro. E a minha impressão é: não é que essas pessoas não consigam entender (como Trump, Bolsonaro, Milei, Meloni ou o BREXIT saem exitosos); é que elas simplesmente não querem entender. Afinal, buscar a motivação para que cidadãos comuns venham a eleger figuras/projetos tão moralmente repugnantes implica, em algum grau, em achar sentido naquilo que não deveria tê-lo.

Em outras palavras: sempre que nos colocamos nessa posição elevada de “seres esclarecidíssimos que jamais votariam em crápulas e, portanto, não conseguem entender como reles mortais insistem em elegê-los” (um moralismo patético que, infelizmente, acomete boa parte do tal “campo progressista”), deixamos de olhar para o mundo real e escolhemos nos reter às nossas zonas de conforto. Assim, se queremos tomar uma providência frente a Trumps e Bolsonaros, precisamos, antes de mais nada, assimilá-los. O fenômeno da nova extrema-direita já vem se desenrolando há quase 10 anos. Já passou da hora de tentarmos entendê-lo.

Na ressaca da derrota democrata, tiveram aqueles engenheiros de obra pronta que se apressaram em gritar justificativas fáceis: “Kamala perdeu por culpa das pautas identitárias!”. Acho engraçado como “identitarismo” virou uma palavrinha bonita, que alguns utilizam se achando muito espertinhos por proferi-la. O que esses incautos não percebem, contudo, é que, desde o início da campanha de Kamala, houve uma escolha (que pareceu funcionar por um tempo) de evitar chamar atenção para tais tópicos. Um cálculo foi feito de que um dos principais erros de Hillary em 2016 foi acreditar que o fato de poder ser a primeira mulher presidente da história dos Estados Unidos seria o suficiente para elegê-la. Ledo engano. Com isso, Kamala julgou desimportante proclamar, em alto e bom som, que se trata de uma candidata mulher, negra e filha de imigrantes. Isso se faria perceber por si só.

Ao mesmo tempo, a luta pela legalização do aborto a nível federal, em decorrência da polêmica derrubada de “Roe v Wade”, se transformou muito mais em um debate sobre Saúde (os direitos reprodutivos e a decisão da mulher sobre o próprio corpo) do que em qualquer outra coisa. Além disso, a princípio houve a percepção de que taxar Trump de “fascista”, “racista”, “misógino”, “xenófobo”, “transfóbico” e/ou “ameaça à democracia” (embora tudo isso fosse – e seja – verdade) não seria o bastante para convencer o eleitorado. (Na reta final da campanha, se tornou impossível evitar os rótulos, já que o republicano decidiu aloprar e sinalizar mais barbaridades do que nunca.) Se há algum “identitarismo” aí, é o fato de que, dadas as experiências com Hillary e Kamala, os Estados Unidos aparentam um medo de mulher que não consigo entender.

Porém, o que realmente me torrou a paciência, de quarta (6) para cá, foi me deparar com algumas “análises” de pessoas que considero sensatas, mas que decidiram aderir ao mais torto, lamurioso e derrotista dos discursinhos: “Ain, eu perdi as esperanças na humanidade”. “Ain, eu não consigo mais acreditar na boa fé dessas pessoas (que votaram em Trump)”. “Ain, eu descobri hoje que o ser humano é mau por natureza; os bons é que são exceções”.

Ora, tenham senso de ridículo! Que coisa constrangedora, esse clima de “luto”. Que postura rebaixada vinda daqueles que se dizem “progressistas”.

O que esses hobbesianos de quinta não percebem é que 1) reduzir a problemática toda a “essas pessoas são más” é uma forma de jogarmos o próprio corpo fora, para ficarmos com a consciência limpa por nada termos a ver com a conjuntura total, e 2) nenhum discurso poderia ser mais desmobilizador do que esse – algo inaceitável em nosso campo. Se o Homem é mau e não há o que fazer, então… para que lutar?

Não, não tenho dúvida de que parte significativa do eleitorado de Trump de fato é fascista, racista, misógina, xenófoba, homofóbica, transfóbica, etc. Mas somente isso não o elegeria. Para entender o fenômeno em sua plenitude, é preciso observar o contexto por trás.

Em primeiro lugar, por que Trump ganhou em 2016? Àquela altura, os Estados Unidos já não eram os mesmos de antes da devastadora crise econômica de 2008, com a falência do Lehman Brothers e a quebra das bolsas. Quantas séries e filmes (ficções ou documentários) não vimos, nos últimos anos, que tratam da deterioração do padrão de vida do norte-americano médio? Quantos cidadãos lá não passaram a trabalhar em dois empregos (para pagar o aluguel), sair do apartamento para morar no carro e/ou adotar um estilo nômade?

É nesse ínterim que entra o fator mais importante: os “deserdados pela globalização” (palavra da qual não gosto, mas enfim). Me refiro a famílias inteiras de operários que se estabeleceram, ao longo das décadas, trabalhando em chão de fábrica. Entre os estados que compõem o chamado “Rust Belt” (“Cinturão da Ferrugem”), estão Minnesota, Iowa, Winsconsin, Michigan, Ohio e Pensilvânia, do norte ao nordeste do país. Sabem aquele papo de que Detroit é a meca do automobilismo? Então, fica no Michigan.

Eis que a configuração das coisas mudou. Para as grandes corporações, passou a ser mais vantajoso fabricar seus produtos em outros cantos do mundo (na China, por exemplo) e transportá-los via tráfego naval. Com isso, várias das empresas que se alocavam no berço da industrialização dos Estados Unidos resolveram abrir filiais fora e largar o território nacional. Calculem, portanto, a quantidade de famílias da classe trabalhadora que se viram sem empregos, sem benefícios como Seguro Social e sem a garantia e o poder aquisitivo de antes.

O discurso nacionalista e protecionista de Trump, dessa maneira, capturou a classe média não pela discriminação pura, do tipo “Tranquem suas casas, pois os imigrantes vêm aí para comer seus cachorros”. Não, isso é uma caricatura. Existem indivíduos caricaturais, é claro, mas eles não são o grosso do problema. O que fez o slogan “Make America Great Again” ressoar junto às famílias de operários foi a ideia de que “eles (os estrangeiros) tomaram seus empregos”. “O seu trabalho, que antes estava aqui, agora é desempenhado por um robô lá no outro lado do oceano”. Trump ganhou as eleições de 2016 em Winsconsin, Michigan e Pensilvânia – estados que há 28 anos votavam com os democratas. A ascensão do líder da seita MAGA veio na esteira do BREXIT e, uma vez captado esse fenômeno, já começamos a entendê-lo.

Agora, por que Trump perdeu em 2020? Me parecer haver um consenso, entre os analistas de geopolítica, de que o republicano se reelegeria naquele ano se não fosse barrado pela COVID-19 e pela postura negacionista que ele mesmo tomou. De minha parte, sempre partilhei dessa impressão. Nunca duvidei dela, nem por um segundo. (Aliás, acho que agora, com o resultado da eleição de 2024, isso deixa de ser uma “tese” e passa a ser algo óbvio.) Em janeiro de 2020, Trump parecia encaminhado para uma nova vitória, mas, nos 12 meses seguintes, foi vítima de suas próprias ações. Naquele pleito, Winsconsin, Michigan e Pensilvânia voltaram ao colo dos democratas.

Mas a situação deixada pelo laranjão para o próximo líder no Salão Oval era, no mínimo, ingrata. E, em quatro anos, Joe Biden não se provou capaz de domá-la. Sim, os números macroeconômicos se mostraram favoráveis: a inflação caiu no último ano, o índice de desemprego chegou ao menor do século e o PIB do país cresceu na taxa atualizada. Mas como diria a imortal Maria da Conceição Tavares: “O povo não se alimenta de PIB”. Pouco importam os bons números da macroeconomia se estes não se refletem no padrão de vida do consumidor; se o aluguel do apartamento e as compras do mês no supermercado seguem doendo no bolso.

E foi o caso da gestão Biden.

Soma-se isso à péssima e decadente imagem pública do democrata, que escondeu suas condições físicas e cognitivas a fim de tentar disputar a reeleição – até o ponto em que se tornaram indisfarçáveis, com o fatídico debate que sepultou sua candidatura – e voilà. O desastre (eleitoral) estava feito. E, por mais que Kamala tentasse se distanciar do incumbente, não tinha como fechar os olhos para o fato de que ela é simplesmente a vice de Biden. Com apenas 100 dias de uma candidatura improvisada, não havia apoio de Beyoncé, Taylor Swift ou George Clooney que fizesse milagre.

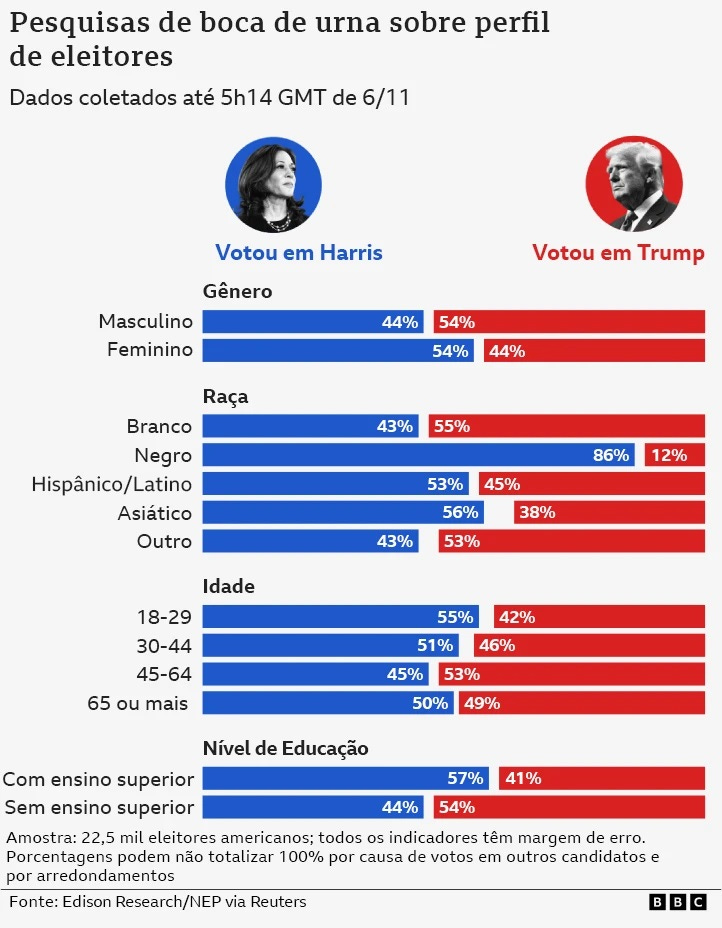

Para completar, gostaria de me ater a esse gráfico montado pela BBC indicando os recortes dos eleitores que votaram em Kamala e em Trump:

Notem que o único grupo geracional que votou mais em Trump do que em Kamala foi aquele entre 45 e 64 anos. E o segundo, que mais se aproximou do republicano, foram os mais velhos. Creio que isso reafirma o conflito que ressaltei anteriormente. Foram os adultos a partir da meia idade, testemunhas da queda do poder aquisitivo de suas famílias/comunidades, que mais simpatizaram com as promessas de Trump; que mais enxergaram no condenado uma chance de voltar a um tempo que pesava menos no bolso.

Além disso, as mulheres não garantiram a Kamala o “tsunami de votos femininos” que Michael Moore previu. Quase metade dos hispânicos/latinos votaram em Trump, que, como se não bastasse, saiu preferido, também, entre os eleitores sem ensino superior. Claramente os democratas perderam a adesão que tinham com setores importantes e ganharam a pecha de “partido das elites”. Como declarou Bernie Sanders, numa fala à la Mano Brown em 2018: “Não deveria ser nenhuma surpresa que um Partido Democrata que abandonou a classe trabalhadora descubra que a classe trabalhadora o abandonou”.

Arrisco-me a dizer que, hoje, os democratas amargam uma das maiores vergonhas de sua história. Não por culpa de Kamala, que foi forçada, pelas circunstâncias, a correr para montar uma candidatura viável e se posicionar como “cara nova” da política estadunidense mesmo fazendo parte da administração vigente. No entanto, muito mais embaraçoso do que Trump perder em 2020 é o Partido Democrata derrotá-lo ali apenas para, quatro anos depois, perder para o mesmo Trump e ter de devolver o poder a ele. Dá quórum à narrativa (mentirosa) de que o republicano foi vítima de uma série de injustiças e perseguições para, no final, dar a volta por cima. “Os humilhados serão exaltados”, já ouvi por aí.

A vitória de Trump em si, ao meu ver, nem é o real absurdo da situação. Afinal, como vimos, os motivos estão dados. Não, não: o disparate maior – e que reitera como a “democracia” dos Estados Unidos é uma piada – é o fato de Trump ter podido disputar uma eleição mesmo depois de tudo que fez.

Aparentemente, atacar as instituições no primeiro sinal de derrota eleitoral, tentar rasgar o livro de regras do jogo e ser condenado por crimes comuns não desqualifica ninguém a participar de qualquer pleito que se preze por lá. A nação que se pretende “a maior democracia do mundo” sequer dispõe de uma Justiça Eleitoral que a impeça de se expor ao ridículo. E ai de quem sugerir mexer na Constituição (que os papais fundadores criaram esperando ser “sagrada”, “imutável”) a fim de incluir uma cláusula que previna tal pantomima.

Donald Trump ter vencido nada mais é do que uma consagração lógica do fiasco que é o modelo político da republiqueta ianque.